综合新闻

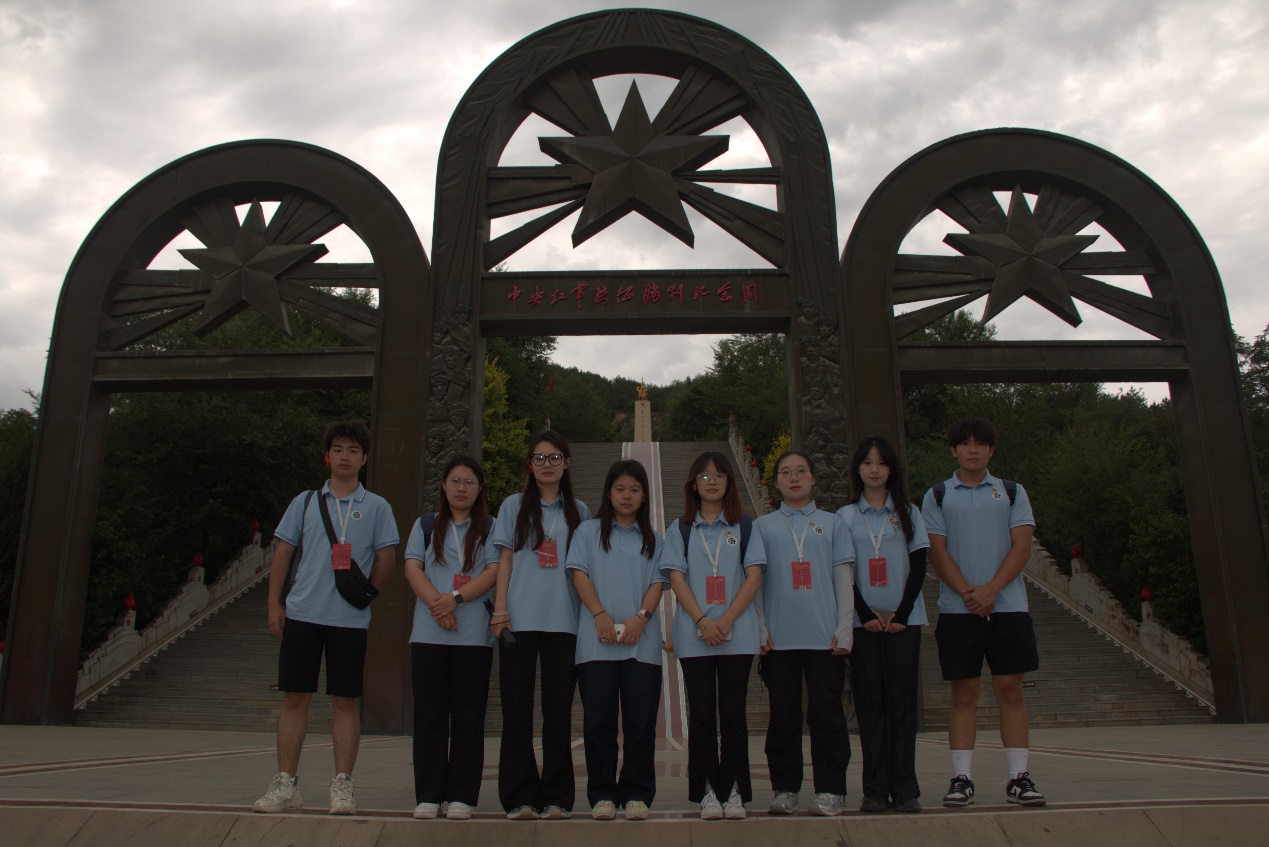

踏寻红色足迹 传承革命精神 ——“赤炬传薪”青马延风实践团自主实践活动纪实

新闻网讯(通讯员 王薇薇 肖可可)南泥垦荒铸精神,长征砺志越雄关,吴起薪火永相传。7月15日、16日,“赤炬传薪”青马延风实践团循着红色足迹再出发,正式开启自主实践活动。先后前往南泥湾大生产纪念馆、中央红军长征胜利纪念馆、吴起革命纪念馆以及毛泽东旧居,在实地参观中触摸精神根脉,汲取奋进力量。

在南泥湾大生产纪念馆,一件件饱经沧桑的革命文物静静诉说着那段激情燃烧的岁月。泛黄的锄头上仍可见当年垦荒的痕迹,打着补丁的军装记录着艰苦奋斗的历程,简陋的纺车见证着自力更生的奇迹。同学们驻足凝视,仿佛穿越时空,回到了80多年前359旅战士"一把锄头一支枪,生产自给保卫党中央"的峥嵘岁月。"自己动手,丰衣足食"的红色标语前,讲解员深情讲述着革命先辈们如何在荒山野岭中开垦出"陕北好江南"的动人故事,讲述着他们如何用勤劳的双手创造"处处是庄稼,遍地是牛羊"的奇迹。“南泥湾精神告诉我们,越是艰难险阻,越要靠自己的双手开辟新天地。”讲解员的这句话,让同学们深有感触。大家纷纷表示,新时代青年更应传承这份自力更生的韧劲,在学习与工作中拒绝“等靠要”,以实干姿态面对挑战。

走进中央红军长征胜利纪念园,开启了一场意义非凡的红色之旅,深入探寻那段波澜壮阔的历史,传承伟大的长征精神。同学们沿着象征二万五千里长征的250级长阶拾级而上,与阶梯平行的红军长征时间轴,如同一部浓缩的长征史书,一格格刻度标记着红军长征的关键时间点和地点。从1934年10月中央红军主力从中央苏区瑞金等地出发,到1935年10月19日胜利到达陕北吴起镇,时间轴上的每一段历程,都是无数红军战士用生命和鲜血铺就。纪念馆内,泛黄的电文手稿、锈迹斑斑的步枪、磨损的草鞋……一件件实物静静诉说着长征路上的艰苦卓绝;动态地图、场景复原、影像资料则生动再现了湘江战役的惨烈、遵义会议的曙光、爬雪山过草地的坚毅,让同学们沉浸式感受中央红军在绝境中坚守信仰、向死而生的革命豪情。

踏入吴起革命纪念馆,厚重的历史气息扑面而来。馆内丰富的展品、详实的史料生动地展现了吴起这片土地上波澜壮阔的革命历程。吴起作为红色圣地,是陕甘革命根据地的重要组成部分,刘志丹、谢子长、习仲勋等老一辈无产阶级革命家曾在此奋斗,这片光荣的黄土地承载着党的初心和使命,见证了无数可歌可泣的斗争故事。1935年10月19日,中央红军和陕北红军在吴起镇胜利会师,这里成为了长征的落脚点。10月21日,毛泽东在胜利山上指挥了著名的“切尾巴”战役,打赢了红一方面军长征的“最后一仗”,吴起因此成为胜利之城。一幅幅珍贵的历史图片、一件件历经沧桑的革命文物,仿佛在诉说着往昔的峥嵘岁月,同学们置身其中,深刻感受到革命先辈们坚定如磐的理想信念与无畏无惧的牺牲精神。大家纷纷表示,在新时代的征程中,面对“娄山关”“腊子口”般的艰难险阻,自当奋勇向前,以蓬勃的青春之力勇扛时代赋予的重任。

在南泥湾大生产纪念馆,同学们感悟到自力更生、艰苦奋斗的创业精神;于中央红军长征胜利纪念园,体会到长征途中的坚韧不拔与理想信念;在吴起革命纪念馆,领略到革命先辈们的坚定无畏。同学们既读懂了“小米加步枪”的创业维艰,更激发了“敢教日月换新天”的青春斗志。未来“赤炬传薪”青马延风实践团将带着在延安汲取的精神力量,走进更多革命圣地与时代现场,让青年的脚步与历史对话、与时代同频。

推荐新闻

- 1经济与管理学部教师团队与长江国贸跨境电商产业园探讨实习实训合作

- 2踏寻红色足迹 传承革命精神 ——“赤炬传薪”青马延风实践团自主实践活动纪实

- 3心有所持 方能行远 ——图书馆致2026考研学子的一封信

- 4学校赴中福协开展座谈交流 共促陪诊师培训教材建设和陪诊行业发展

- 5笔触丈量古韵 青春守护文脉——城建学子黔阳古城写生实践纪实

- 6图书馆开展专项调研会

- 7踏寻旧址忆往昔峥嵘 重温经典铸今朝担当 ——“赤炬传薪”青马延风实践团学习纪实

- 8脚步丈量革命路 心灵感悟赤子情 ——“赤炬传薪”青马延风实践团学习纪实

- 9行走的思政课——学校组织赴红旗渠开展“学思践悟”红色教育实践培训

- 10城建学子用青春画笔绘就乡村振兴新图景

- 11“赤炬传薪”青马延风实践团开启首日延安学习之旅

- 12汽车与电子工程学部走访奇瑞汽车股份有限公司.

- 13常州大学机械与轨道交通学院来我校机电工程学部交流指导

- 14井冈山上淬青春 红色基因代代传 ——“青马工程”落雁领航实践团圆满完成井冈山暑期社会实践

- 15数智赋能思政课堂创新 青春传承井冈红色基因 ——"青马工程"落雁领航实践团圆满完成井冈山暑期社会实践

- 16城建学部开展“览建筑科技之光,启创新发展之路”主题实践活动

- 17红途探史承薪火 校际汇智谱华章 ——“青马工程”落雁实践团进行自主调研

- 18重温红色记忆 汲取奋进力量 ——“青马工程”落雁领航实践团红色征程纪实

- 19寻先辈足迹 铸奋进之魂 ——“青马工程”落雁领航实践团学习纪实

- 20井冈烽火忆峥嵘 实践铸魂贯始终 ——“青马工程”落雁领航实践团开启首日学习实践